「ロイドルーム(Lloyd Loom)」のアームチェアが、我が家のリビングにお目見えしてからもう20年以上が経ちます。

このチェアは一見、籐で出来ているように見えるのですが、その材料はなんと紙とワイヤー。

紙で出来ていると知ったのは、実は使い始めて10年以上たった後のことで、

それまでは籐で出来ていると信じて疑いませんでした。

当時は、美しいデザインと座り心地の良さに惹かれて直感的に購入したので、

”素敵なモノは素敵。それが何で出来ていようが構わなかった” のですが、改めて紙製だと聞くと、誰でも驚きますよね。

とはいえ、日本人にとって紙製の家具って受け入れやすいのではないかと思います。

昔から襖や障子といった紙製のドアを使い、提灯や行燈(あんどん)といった照明器具の風除けに和紙を使ってきた紙文化がありますからね。

紙製だと知ってから思い返してみると、普通の籐だったら猫が大喜びで爪研ぎしそうなものですが、

“そういやぁ、うちの悪ネコも手を出したことがないなー”と気付きました。

というより猫爪も負けてしまいそうなほど、硬くしっかりとした編地です。さすがの悪ネコも爪を研ぐ相手ではないと思っている様子。

人間の目は誤魔化せても、猫の目は誤魔化せなかったということですね、、、

いえいえ、「ロイドルーム」の家具は、決して誤魔化すつもりで紙を使っているのではありません。

美しいデザインと耐久性を併せ持つ家具を生み出すために、知恵を絞って工夫を重ねた結果、“紙とワイヤーを使う”という結論に辿り着いたのです。

ロイドさんが作った紙製の家具 – 「ロイドルーム」

今から100年ほど前、アメリカ人のマーシャル・バーンズ・ロイドさんが、新素材の家具を考案しました。

ロイドさんは もともと自然素材を編んで作る乳母車の開発に携わっていたのですが、

様々な問題に向き合ううちに、”紙とワイヤーを使う” という斬新な方法を考え出しました。

スチールのワイヤーを防水・防錆加工することで、錆びたり折れたりすることを防ぎ、

そのワイヤーの上に、これまた防水加工したクラフトペーパーを巻きつけたオリジナルワイヤーを開発したのです。

製法としては、このオリジナルワイヤーを大型織機で織りあげ、カットした後、ブナ等の曲げ木で作った骨組みに固定するのだそう。

「ロイドルーム」は、見た目は籐と見紛えるほどですが、自然素材では加工が難しいデザインを可能にし、同時に自然素材よりも耐久性に優れています。

誕生から程なくして英国で製造販売されるようになった「ロイドルーム」は、

湿気に強い特性を生かしてガーデニング家具として使われているうち、次第にデザイン性と耐久性が認められ、

ウィンブルドンのロイヤルシートや豪華客船の甲板デッキで使うリラックスチェアとして採用されるなどして、その名は世界中に知れ渡るようになりました。

「ロイドルーム」の寿命は100年以上? - とにかく頑丈です

近付いてじっくりと観察してみると、確かに籐や柳とは違うのかも、と分かります。

20年以上も使っているのに、このチェアは擦れたりささくれ立ったりしていません。

フレームのきしみやそりも全く感じません。

ソファーは大切に使っていても どうしても寿命がありますが、この「ロイドルーム」チェアには寿命というものがあるのでしょうか?

20年以上愛用している私が、間違いなく50年、いやいや 100年使えるに違いない、と感じるほど、全くへたりを感じません。

実際のところ、古い「ロイドルーム」がアンティーク家具として出回っていますから、20年使用なんて、まだまだこれからってやつでしょう。

お手入れは、時々 乾いた雑巾で全体的に拭いたり、古い歯ブラシで埃の溜まった部分を掃除しています。

何より座り心地が気に入っているのです – 「ロイドルーム」

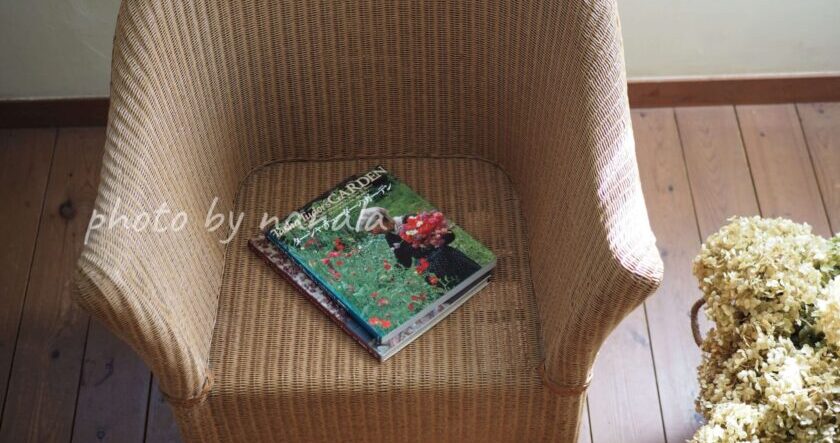

私は雑誌や本を読む時には、いつもこのアームチェアと決めています。

普通の椅子に座っている時ほど堅苦しくなく、かと言ってソファーに座っている時ほど姿勢が崩れる(寝転び始める私が悪いのですが)

こともなく、アームが体を包み込んでくれる感じが とても心地よく落ち着くのです。

特に夏場は、長時間座っていても蒸れることなく快適です。

チェアの大きさの割に軽いので、風が心地よい季節には、外のウッドデッキに持ち出してみることもありますよ。

ネコもお気に入り –「 ロイドルーム」

我が家には1つしかないので時には家族で取り合いになりますが、

唯一ネコだけは、家族の誰からも文句を言われることなく、優先的に使うことを許されています。

ネコもロイドルームが大のお気に入りで、しょっちゅう我が物顔にくつろいでいます。

繰り返しになりますが、暑い季節は特に、蒸れないのがいいのかもしれません。

そういえば、ずっと前に聞いた金言?に こんなのがありました。

”家の中で一番快適な場所をみつけたければ、猫を探しなさい”