師走に入り、お正月に向けて「しめ縄」作りをしました。

今や100均でも買える「しめ縄」ですが、ひと手間かけて縄編みからしてみると、キリリとした新鮮な気持ちになれます。

稲わらさえ手に入れば、簡単に編めますし、縄さえ編んでしまえば、あとは自分の好きなようにアレンジ出来ます。

編んだ縄をシンプルな丸、グルグルと2回巻いて二重丸、8の字など好きな形にした後は、これまた好きなモノを付けて完成です。

伝統的な和風アレンジにしてもいいですし、リースみたいにドライフラワーを付けたり、

洋風な花に水引を組み合わせて付けたり、自由な発想で楽しめます♪

「しめ縄」の作り方 - 詳しく解説します

今回は、扱いやすい細い縄を作って、小さめの「しめ縄」を作りたかったので、稲穂は9本だけ用意しました。

あとは結ぶための麻ひもです。

(私は産直市場で稲穂を手に入れましたが、稲わらなら園芸用品売り場で見つかると思います。)

① 先ずは編む時の邪魔になりそうな葉っぱを切り落としておきます。

② 穂の部分も、あまり下のほうに付いているモノは邪魔になるので、切り落としておきます。

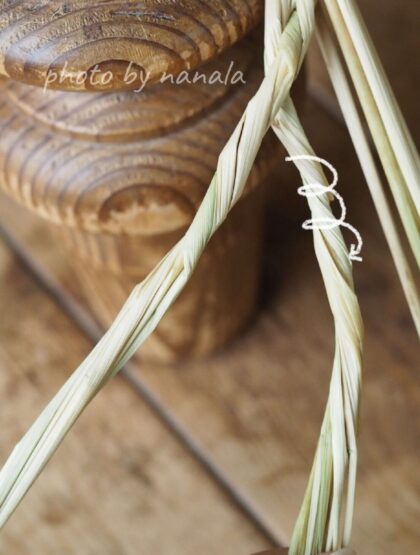

③ 9本まとめて端を揃え、麻ひもで結びます。

④ 編みやすくするために、麻ひもの反対側をテーブルの脚などに結び付けます。

⑤ 稲穂を3本ずつ、3つの束に分けます。

この先の説明が分かりやすいように、3つの束を「左の束」、「真ん中の束」、「右の束」と呼ばせてもらいます。

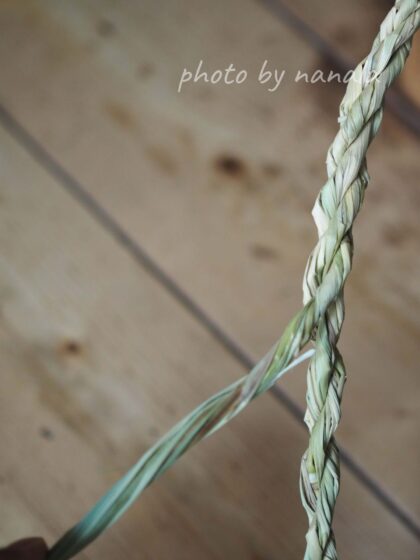

⑥ 「真ん中の束」を写真の様に右回りに、硬めにねじります。

⑦ ねじった「真ん中の束」を「左の束」の上を通って左側にもってきます。

⑧ 今度は「左の束」を右回りに、硬めにねじります。

⑨ ねじった「左の束」を、左側にある「真ん中の束」の上を通って左側にもってきます。

⑩ 再度「真ん中の束」をねじって左側にもってきて、と同じことを繰り返し、「左の束」と「真ん中の束」を、グルグルと巻き付けていきます。

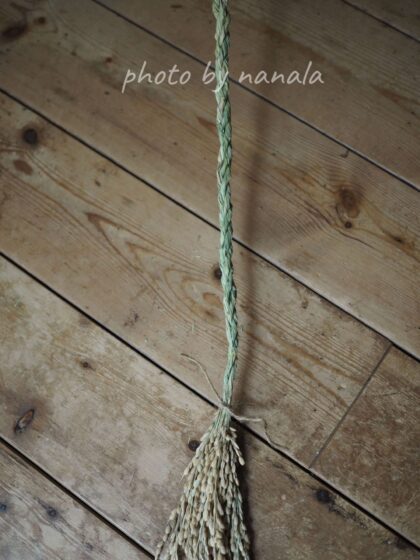

一番下まで巻き付け終わったら、巻き付け終わりを麻ひもで仮結びしておきます。

⑪ 今度は、残っている「右の束」も右回りに、硬めにねじります。

⑫ ねじった「右の束」を最初に作った「左の束 & 真ん中の束」縄の上を通って左側にもってきます。

⑬ 「右の束」の、ねじっては巻き付け、を繰り返します。

最初に作った「左の束 & 真ん中の束」縄に沿わせるように巻き付けてみて下さい。

⑭ 一番下まで巻き付け終わったら、麻ひもで結びます。これで縄が編めました。

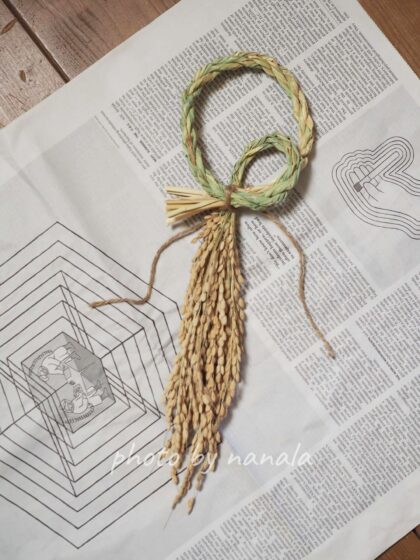

⑮ 縄はどんな形にも出来るのですが、今回はグルグルと二重丸に巻いて、麻ひもで留めました。

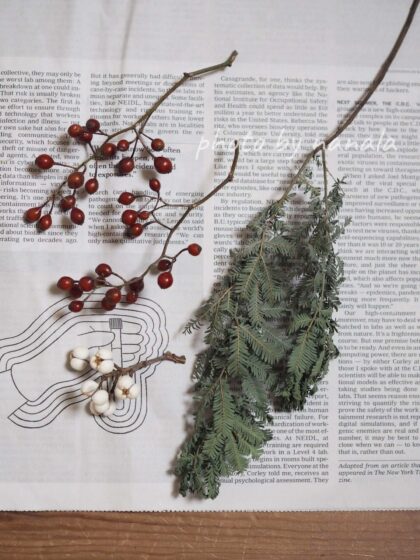

⑯ 紅白で飾り付けたかったので、赤はバラの実、白はナンキンハゼの実を使い、青いドライの葉も用意しました。

⑰ 麻ひもで飾りを結び付けたら、あっという間に完成です。

そもそも「しめ縄」って、なに?

昔の人は、お正月には神様が高い山から「歳神様」として下りてくると信じていました。

家々に豊作や健康といった、新年の幸せをもたらす神様です。

その「歳神様」に “ここが歳神様をお迎えする家ですよ” と知らせるために、玄関先に「しめ縄」を飾ったのが、

お正月用「しめ縄」の始まり。

「歳神様」は、神社でいう神様とは違うので、お正月用に玄関先に飾る「しめ縄」と

神社に張られている「しめ縄」とは、少し意味合いが違うのです。

飾る期間は、13日から31日の間に飾り始め、1月7日に飾り終えるのが一般的です。

飾り初めの12月13日は、江戸時代には「すす払い」と呼び、今でいう年末大掃除の日でした。

大掃除を済ませ、新年の準備が整ったところで「しめ縄」を飾ったのですね。

ちなみに、29日は「二重苦」を連想させるので「苦飾り」と呼ばれますし、31日は「一夜飾り」と呼ばれ

「歳神様」に失礼に当たるとされ、飾り初めの日としては避けられています。

家にお迎えした「歳神様」がいる期間は「松の内」といって、元旦から7日までとされています。

というわけで、「しめ縄」は「松の内」最終日にあたる7日、七草粥を食べた後などに外しますが、

日付が8日に変わってから外すところもあります。

(関西では「松の内」は1月15日までとなっているようです。)

「しめ縄の作り方」 - オリジナル「しめ縄」の出来上がり

12月はクリスマスもありますし、なにかと忙しい毎日ですね。

そんな中で「しめ縄」を編む暇なんかあるかい?とも思いますが、そんな時だからこそ

稲の良い香りに癒されながら、稲穂にじゃれつく猫に邪魔されながら、「しめ縄」を編んでみて下さい。

年々、正月らしさが失われる中、そんなひと時を子供さんと楽しんでみて下さい。

今時の子供は「もう~い~くつ寝~る~と~」の歌を口ずさまないかもしれませんが、

季節の行事を楽しんだ思い出は、大人になってからも忘れることがありません。

私自身がそうですから、、、

* 唐辛子と稲穂で作る「唐辛子飾り」についての記事は、こちらからどうぞ。