包丁やハサミなど 刃物の産地として有名な、岐阜県の関市。

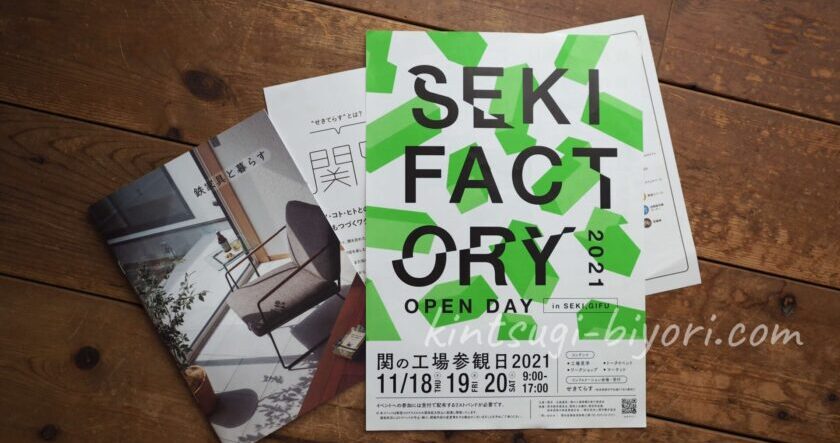

そんな関市で開催された「関の工場参観日2021」というイベントで、日本刀を作る貴重な現場を見学することが出来ました。

場所は「二十五代藤原兼房日本刀鍛錬場」という長い歴史と伝統を受け継ぐ工房です。

イベント参加の拠点となる「せきてらす」の「刃物会館」では、包丁やハサミなど2000点を超える「関の刃物」がフロアーいっぱいに並んでいましたよ。

世界が認める関の包丁

岐阜県関市が日本一の名刀の産地となったのは、刃物の原料となる良質な焼刃土が採れること。

そして、炉にくべる松炭が飛騨の山々から手に入れやすいこと、清らかな水が流れる長良川があること、と刀を作るための理想的な条件が揃っていたからです。

鎌倉時代の日本刀に始まり、江戸時代中期からは日本刀の技術を生かして、包丁やはさみなどの家庭用刃物が作られるようになりました。

関市は「刃物の3S」と呼ばれる刃物産地の1つとして、世界中からも認められています。

「刃物の3S」とは ドイツのゾーリンゲン(Solingen)、イギリスのシェフィールド(Sheffield)、そして日本の関市(Seki)。

どの都市も名前がSで始まることから「刃物の3S」と呼ばれています。

包丁いっぱい、ハサミもいっぱい「関の工場参観日2021」

「関の工場参観日2021」は、関市のものづくりの現場を見学・体験できるイベントで、今年で開催8回目を迎えるそうです。

関市内の30社を超える企業が参加していて、工場見学だけでなく各所でワークショップも開催しているので、全部を回ろうと思ったら時間が足りません。

11月18日、19日、20日の3日間のうち、私が参加できたのは1日だけでしたので、今回は2か所に絞って見学をしてきました。

1つは、こだわりの鉄製家具を製作してみえる「株式会社 杉山製作所」。

もう1つが、当記事の日本刀工房「二十五代藤原兼房日本刀鍛錬場」です。

日本刀の工房「二十五代藤原兼房日本刀鍛錬場」見学

「二十五代藤原兼房日本刀鍛錬場」の入口脇には木製の「徳川家御用達刀剣鍛錬場」の看板が掛かっていて、

それを見ただけでも 長い歴史と培ってきた伝統、技術の高さを感じ取れます。

工房に入ると、いきなり炉が目に入り、真っ赤に燃えさかる火床に炭をくべる職人さんの姿にテンション爆上がりです。

日本刀の材料と作り方

先ずは、日本刀の材料を見ながら、作り方の説明をしていただきました。

材料は 「玉鋼」 と「卸し鉄」 だと聞いてもよく分かりませんが、「卸し鉄」は古釘やそのままでは使いにくい細かい鉄を溶かしてまとめたモノだそうです。

細かい鉄くずも無駄にすることなく溶かしまとめて使うところに、日本人の “モッタイナイ” 精神を感じて(そうか、そうか)と頷いてしまいます。

材料の 「玉鋼」 や「卸し鉄」を炉で熱して薄く潰し、最終的には5段階ぐらいの硬さに選別するそうです。

日本刀は単に硬ければ硬いほどいい訳ではないのですね。ただ硬いだけでは、折れてしまうのだそう。

中心に柔らかい鉄を使い、その柔らかい鉄を両側から挟み込むように外側に硬い鉄を使うということでした。

外側の硬い部分で鋭い切れ味を出し、内側の柔らかい部分でしなやかさを生み出す。

“折れず、曲がらず、よく切れる” 刀を作る。そのためには「玉鋼」から不純物を取り除く「鍛錬」の作業を根気よく繰り返さなくてはいけません。

ここでも私のいつものイケナイ癖が出て、刀の原料よりも、

”いかにも「刀匠(日本刀を作る職人)」” という白い作業着や足袋にばかり目が行ってしまいました。

日本刀の製作風景

説明の後は、いよいよ工房でお弟子さんの作業風景を見学させていただきました。

炉に炭をくべて、ふいご(送風機)で風を送ると、火柱が上がってバチバチと火花が散ります。

手袋をはめていては手元が狂うのでしょうか?ごうごうと音を立てて火花が散る炉の前で、素手で作業をしている姿に驚きました。

秋の見学イベントだったので良かったのですが、夏の作業はさぞ暑かろうと思います。

見学者が見守る中、師匠と思われる方の怒号が何度も響き渡り、伝統を守り伝える修行の大変さと緊張感が伝わってきました。

伝統技術を継承していく道は皆そうなのでしょうが、一人前の「刀匠」になるには、大変な努力と忍耐が必要なことが感じられました。

完成した日本刀

最後に工房の外で、出来上がった本物の日本刀を持たせてもらえました。

持ってみると、ずっしりと重くて

(これを片手で振り回して敵兵をバッサバッサと切り倒していくには、筋トレから始めないといけないな~)と戦国時代の武将たちに思いを馳せてしまいます。

素朴な疑問として「この日本刀はおいくら(値段)くらいなのですか?」と聞いてみたら、「作っている刀匠の腕によって様々です」とお答えいただきました。

(ですよね)と思いつつ、馬鹿な質問をしてしまったのかも?と少し不安になりました。

今回の工房見学では、日本刀の製作現場を見られるだけでも滅多にない機会なのですが、本物の日本刀を持たせていただける大変貴重な体験が出来ました。

関の包丁をあれこれ見てきました - 関市「刃物会館」

「せきてらす」の「刃物会館」には、たくさんの包丁がガラスケースの中にディスプレイされています。

中には驚く値段のモノもありましたが、普通の包丁売り場では見ることがない高級包丁は目の保養になりました。

超高級包丁はさておき、関の「刀匠」の技を生かしながら、その切れ味を現代に伝えるブランドがいくつかあります。

「関兼常」や貝印の「関孫六」あたりが有名でしょうか?

日本刀の工房見学をしてから "関の包丁" が気になってきました、、、

* ”関の包丁” ではないですが、愛用している「庖丁工房タダフサ」の包丁についての記事はこちらからどうぞ。